对陕陕提出表扬,对宁宁提出批评!

这两天都知道俄罗斯发生了恐袭案。这事吧,大毛认为小乌是最具嫌疑特征的重点怀疑对象,所以大毛直接开始空袭小乌的首都基辅等多地。大毛还说,在恐袭案调查没有完成前,大漂亮为小乌辩护的任何言论,都应被视为犯罪…

法不能向不法让步,年龄绝不是挡箭牌

之前针对“河北邯郸初中生被害案”发布了一点建议,可能是过于感性,所以他们给我删了,理由是有相关投诉,理由是违反《互联网用户公众账号信息服务管理规定》。 我理解这个相关投诉,或出于个体,或出于有关通知,…

天水的“镇国寺”是个什么梗?

听说天水的景点里有著名的四大名寺,分别是镇国寺、一倔提寺、一锤捣寺、提气拌寺。 我看到有网友问:镇国寺是纪念哪位将军的? 实话说,身为甘肃人,我这脑袋也是一时半会都没反应过来,我也好奇这天水的镇国寺到…

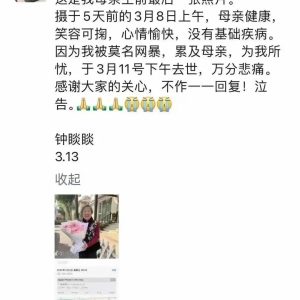

钟睒睒及其农夫山泉的资本人性一目了然

娃哈哈与农夫山泉,有人说这是商战,我看未必。或者可以这样说,至少这样的商战也许并不是这两家企业自主自愿的主动打响的。 这是一场由人民自主发动的群众战争,其本质的对立焦点是良心民族企业与走资商业资本的对…

横行味蕾的甘肃麻辣烫

听说麻辣甘肃,近期热辣滚烫的有些不像话。 还听说甘肃麻辣烫是横着火出圈,它的江湖地位无人能敌。 好嘛,一碗深植于黄土地的麻辣烫能掀起江湖的躁动不安,这是甘肃的骄傲,也是我的骄傲。 刚刷视频,看到一山东…

反诈老陈的这个事啊,一直以来我都有两个困惑

反诈老陈的这个事啊,一直以来我都有两个疑惑。 一是,用警察的职业身份来反诈,不正是反诈宣传的最优方式吗? 二是,反诈宣传的前提基础,一定得是让公众能够感受到充足的信任感。而人民警察的职业身份背书,不正…

批评了他们,没有意外的遭遇了限流

过年前后,我用四篇小文简单制作了四条短视频,发布在公域流量的某音短视频平台。 好家伙,相较于微信生态圈的私域流量,那四条视频在公域流量的自然加持下,还都火的不要不要的。褒奖点赞不断不说,评论区更是创造…

未成年人的龌龊比成年人的下作更具社会危害性

先给上海徐汇某中学出轨女老师和那个16岁的所谓被出轨的男高中生定个义。 都不是什么好货! 没细看已曝出的聊天截图之前,我觉得好像这个女老师十恶不赦,问题都应该出在她身上。 细看了曝出的聊天截图后,我才…

馕馕,别怕,瓜瓜来了!

糟心!两万五千余返疆的“新新”,在途径“甘甘”的地盘时,突遇暴风雪,被困瓜州。 好在!这里是“甘甘”的地盘,一句代表“甘甘”的呼喊,“馕馕,别怕,瓜瓜来了!”,瞬间让人破防。 “西北五虎”团结好客的网…

《热辣滚烫》源自日本又回到日本,说明了什么?

之前针对中国影视现状写了篇《今天的影视剧感觉烂透了》,结果遇到了各种喷。 也因为列举了《热辣滚烫》,有人喷我说:没想到吧,索尼都购买人家全球发行权了。 这让我忽然就想到一个问题。 众所周知的事,《热辣…

今天的影视剧感觉烂透了

中国的影视剧作水平好像正在退步,而且退步的感觉还挺厉害的。 你像是《繁花》,像是《热辣滚烫》,无一不是全赖营销和技法引人,没有内容。 但媒体咋说,说它俩都是中国影视剧作里程碑式的作品。 我~~~~~!…

朱令案有没有可能重启?

朱令案作为一桩经久未破的悬案,多年来备受社会质疑。 我想这不光是办案机关的痛,法治进程的痛,更是我们中国社会发展的集体痛魇。 2013年,北京警方曾通报称,由于案件证据灭失,尽管办案人员尽最大努力,但…

《繁花》真的好看吗?

不好看!我说真的。 初看《繁花》是源于导演朋友的推荐,但我只看了一集,确切讲是一集可能都没看完,便没了任何看下去的欲望。 今天只谈谈对《繁花》的个人印象,不喜勿喷。 这部剧留给我的感官印象是,太秀啦!…

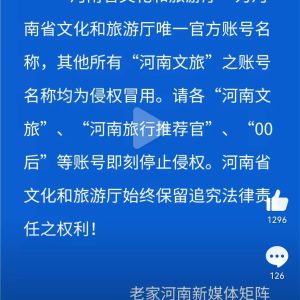

河南文旅开始账号打假,建议甘肃立即效仿

今天,河南省文旅厅在其官方微博账号发布了一则《严正声明》。 声明表示:“河南省文化和旅游厅”为河南省文化和旅游厅唯一官方账号名称,其他所有“河南文旅”之账号名称均为侵权冒用。请各“河南文旅”“河南旅行…

全国文旅都杀疯了,甘肃文旅快醒一醒

都说铜奔马的脖子是歪的,我看是被甘肃文旅给气歪的。 要向这位长期待在甘肃的中国旅游标志道一声,您受委屈了! 铜奔马正面照 图源:新华社 你看看别人家的文旅都在忙乎啥 河南文旅:“疯狂输出”,开放共创…

朝天阙(56)提拔布衣,降低盐价

三月十六日,大宋的好朋友,位于东南亚的三佛齐国又来了,这次还是朝贡本国特产。 这个三佛齐国为了在中国的史书上给自己留下一笔,也是拼了命的往大宋靠,三天两头的跑来维护关系,好,真好。 看来赵匡胤也是很喜…

日本地震,圣母泛滥

莫名其妙,很是生气。 一篇要我们为日本灾区祈福的文章,某平台竟然给了1700多万的推送。 除此之外,各种角度支持“主持人发表不当言论被暂停工作”的做法,批判主持人的不是,批判中国人道德落后的豆腐块,竟…

对“主持人发表不当言论被暂停工作”的一点看法

1月2日,海南电视台发布声明称,针对我台主持人肖程皓在其个人自媒体账号上发布不当言论一事,我台正组织核查,在此期间,暂停止其工作。此前,社交媒体认证为媒体人的账号“主持人程皓”曾在1月1日发布视频“报…

把西方的近代灌输当成真理,这是当下莫大的悲哀

好久没码字了,外面冻得冷怂,所以泡杯了茶,点了根烟,咱就暖暖和和的码点字,我们扯哪算哪。 感觉这世事挺烦扰的,见天的撩拨着我们这些P民的小心脏。 就说那中了2.2个亿的彩票,听说还合理的避了税。网上喊…

女律师遭持械砸头,应反思一个为什么?

先说一下,可能我的这篇豆腐块会被某一类群体千夫所指,但我觉得还是应该为苍生说点人话。 就这两天,浙江某地一女律师在庭审结束后遭一男子当街持械砸头。 这新闻大概许多人都看到了,当地警方也发了一则《警情通…

我被兰州东方红广场的地下通道绕晕了

众所周不知,我昨天差点被兰州东方红广场的地下通道给绕晕了。 事情是这样的,昨天的兰州,风和日丽,天气美滴很。我久闻东方红广场旁边的万象城号称兰州第一贵,却是从未去过。所以我打算去见见世面,看看这万象城…

想问枣庄市教育局,表演“刺杀安倍”错在哪里?

今天有点忙,但还是要抽空码几行字表达个强烈不满。 说是山东枣庄一中学运动会表演“刺杀安倍”,还说是枣庄市教育局回应:正在调查。 媒体介绍说,表演现场,一学生在两旁的学生欢呼中站在椅子上发表讲话后,另一…

科普一下妇女缠足的历史

昨晚看到有人发了一条关于妇女缠足的消息,还洋洋得意的科普介绍为冷知识。大概意思是说妇女缠足这事始于宋朝,指明中国古代对妇女的迫害从宋朝就开始了。 我本来不屑一顾的,但还是多看了一眼评论区。不想这评论区…

教育部一锤定音,预制菜不宜推广进校园!

昨天刚发了一篇《预制菜进校园,其本质是资本无理性的野蛮扩张》的文章,今天就很欣喜的看到了教育部的表态。 当然,人家的表态与我的文章无关,但对这个表态,我们一定要点赞。 教育部的表态说了三件事,我们简约…

急着去抢西安交大发言话筒的胡锡进

众所周不知,我前些日子把那个叫胡锡进的,信众满地的胡编之流给拉黑了。 眼不见心不烦,本以为再也江湖不见,却不知他又从热搜新闻上蹦跶了出来。 胡锡进此人的立场本质是亲西方的,但他在对外的表现形式上又呈现…

预制菜进校园,是资本典型的无理性野蛮扩张

预制菜当下已经成为资本热捧的产业,一些资本们拿着他们的“蓝海宏图”正在四处“跑马圈地”。预制菜进校园,就是典型的资本野蛮扩张,他们明显是疯了,可我们却没疯。 预制菜为什么会被唱响? 今年2月13日,《…

朝天阙(55)解决好思想问题,是一切治世的最好良方

这一年的冬天应该是挺干旱的。十二月初二,赵匡胤命令自己身边的亲近大臣们祈祷降雪。 这次祈祷有没有起到作用,《宋史》没有记载,我们也无从知道。 十二月二十六日,正在服丧期内的前任中书舍人、参知政事卢多逊…

朝天阙(54)说人家赵匡胤没文化,那是小文人的思想愚见

八月初十,赵匡胤这个伯乐又发现了一个人才。 有个叫王泽方的布衣平民,因为学识很好,被他直接赐予了进士出身。 这个王泽方,在我们今天看来或许很陌生,但他主持编写的《论语注疏》、《孝经注疏》、《尔雅注疏》…

新藏线“昆仑女神”的真相(续)

本文是接上篇《新藏线“昆仑女神”的真相》一文的补充续文。 为什么要写续文,是因为上文发布之后,我看到了许多不同的声音。所以我想了想,还是有必要再补充说说我的想法,希望每一个饱含善念的人,都可以理性深思…

朝天阙(53)废除嫁妆税

写在前面:有位粉丝私信问我,为什么我的《大宋笔记》在其他平台搜到的都是免费,独独在公众号要收费阅读? 这个额~今天公开解释下,因为已经不是第一个人这样问我了。 我开始写《大宋笔记》第一章的时候,恰巧公…

朝天阙(52)平民告宰相

六月十一日,占城国又来了使臣,也还是进贡当地土特产的事。 同一天,隰州( 今隰县,古称隰州,山西省临汾市辖县)巡检使李谦溥给大宋立了个军功,他拔掉了北汉的七座军寨。 六月二十一日,朝堂上终于有人站出来…

朝天阙(51)状元被杀,着实悲哀

四月初三这一天,赵匡胤的心情很美丽,他召来弟弟赵光义,还有石守信等人在御花园里赏了赏花,又玩了一会射箭,还谈了谈人生。 四月份的开端很悠闲,整个四月份的大宋也显得很安逸。 十七日,赵匡胤派遣卢多逊作为…

朝天阙(50)大宋的科举很人性化

十一月十三日,赵匡胤会同大宋的组织人事部门共同研究出台了一项针对科举考试的利好政策,禁止举人寄住他处参加进士科举考试。 关于科举考试制度,虽然到今天仍然有许多的利弊之争,但这里要简短的说一句,大宋虽然…

江湖快报:甘肃定西宽粉队《巴当舞》爆燃贵州村超现场

说是天下高手齐聚贵州榕江,只为了一根绝世猪腿而斗的天昏地暗。 最终,甘肃定西宽粉队,以一己之力,击败了榕江论剑所有高手,夺得天下武林名学头号。 此役,定西宽粉亮出了失传已久的唤天绝学《巴当舞》,以一曲…

新藏线“昆仑女神”的真相

关于新藏线“昆仑女神”的视频,相信不少人都已经刷到过了。这些视频的版本经流量党的魔术手,不断的在演绎变化。但视频的调子却是永恒不变,都是围绕新藏线上的一个流浪女,展开忠贞与爱情的主题修饰创作。 这则故…

兰州公交涨价,我不同意!

兰州公交票价调整听证会上,消费者代表何乐静不同意调价方案,并给出了自己不同意的理由。 先要解释,其实我们大家都懂得,这类调价听证就是涨价听证,具体涨价方案大家可以去搜索,这里不作赘述。 何乐静站在消费…

朝天阙(49)抗洪救灾,平叛獠人,整顿道教

水患,还是水患。 这让我想起范仲淹的那首《岳阳楼记》,“……若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空,日星隐曜,山岳潜形,商旅不行,樯倾楫摧,薄暮冥冥,虎啸猿啼。……

朝天阙(48)如果珍珠要靠性命去取,那么大宋不要也罢

大宋开宝五年(公元972年)的正月二十九日,赵匡胤还下了一道任命。 他任命兵部侍郎刘熙古为参知政事。 刘熙古在北宋,可谓是福禄俱全。此人既懂政治,又好历史,仕途历经后晋、后汉和后周,三易门户直至北宋,…

朝天阙(47)找皇帝讨赏得有正确的打开方式

十一月三十日,来了一群讨赏的人。 这群人不是外人,而是内廷的卫士们,他们在大宋被称为内殿直,又简称班直,其主要任务就是保卫皇帝,他们可以说是皇帝身边形影不离的带刀侍卫。 《宋史》记载这次讨赏的人是蜀班…

朝天阙(46)什么叫“十恶不赦”?大宋也有当“背锅侠”的副市长

十月初八,北宋开封的闹市上又砍了一颗脑袋。 这个人叫王元吉,死的不冤,也没什么丰功伟绩,只不过因为他的位子挺特别,所以才在《宋史》上留下一笔。 他是太子洗马,因为贪赃而掉了脑袋。 我们有必要解释一下“…

朝天阙(45)宋代的门戟和宦官养子

开宝四年的秋七月,赵匡胤给时任开封府尹的弟弟赵光义赏赐了十四把门戟。 门戟是个啥?我们要科普一下。 《宋史》卷一百五十<舆服志二·门戟旌节>有解释,说门戟是:木为之而无刃,门设架而列之,谓…

那些恶心的情感导师和他们的“毒鸡汤”

总有一些不要脸的老男人,舔着张十度美颜的老脸,以什么爱情导师、情感导师、妇女之友的姿态,人模狗样的扯淡一些毒鸡汤。 他们制造话题,编造段子,专以恶心男人,愉悦妇女为手段,收割着一茬又一茬的妇女流量。 …

同志,这些网络上的它们,你一定要认清

成都大学生运动会开幕式上,日本出场,全场的欢呼声顿时少了许多。 对于这一幕,网上的声音褒贬不一,我看到有个叫@浙人无为 的微博说:人家是来参加比赛的,热情一点行不行?拿出大国人民的心胸来。难道我们就不…

科普一下敦煌的骆驼,咱虽善良但也别盲目

骆驼一撒娇,你们就受不了。 说是最近暑期,我大美甘肃的敦煌游人如织,有骆驼大军轮番的在向匈奴进发,然后,人类视角下的一些玻璃心就集中爆发了,说啥的都有。 有说骆驼被累的瘫倒在地上口吐白沫哀嚎的,有说骆…

一篇演讲稿引发的历史认知讨论

昨天偶然看到一篇题为《假如我活了2000岁,我的祖国她是谁?》的演讲稿,这是一名在读高一的小姑娘写的,为此,我还特意去搜着听了下她的演讲,结果发现网传的文字稿或多或少都有内容上的出入错误,于是我结合小…

假如我活了2000岁,我的祖国她是谁?

这是国内一所高中,举办热爱祖国活动,一位17岁少女的演讲稿,其清醒认知超过了我们大部分成人,文中展现出来的思考和精气神,可谓是难能可贵。以下是演讲全文。 老师们、同学们,大家好! 我是高一六班的王克尔…

不招川大毕业生?律所蹭热度当要有底线

自从人类的思想道德滑坡后,在无底线的资本催生下,各种稀奇古怪的奇葩事件不断涌现。 好在毕竟是人类,所以连扯淡,都会给它冠上堂而皇之的理由。 这里面,懂的人嗤之以鼻,蠢的人跟风作乐,以至我们都不敢说,这…

胡锡进不闭嘴,舆论场永难安!

胡锡进的胡咧咧,到底是为什么? 关键是他还咧咧的紧,无处不见他的胡咧咧。 关注胡锡进是有一段时间了,为什么要关注?是因为实在避不开。 这厮,风往北吹,他往北跑,风往南吹,他往南退。 但凡是有个屁大点的…

成都太古里街拍门之后

好几个粉丝都想让我说说太古里的事,我其实很淡漠,因为我不知道该说什么。我长期缺氧,脑回路不够,我对这个社会的见解也是越来越浅薄。 今天坐着发呆,想了想,不行就说一说,虽然不懂别人的爱情,但也可以绕开故…

乡镇往事:抬牛的故事

牛洼乡地处西川县的最东头,属子午岭边缘地带,与邻省相连,是西川的东大门,只有六个行政村。 这个乡的地形东西走向,一道斜斜的山梁,南北两边全是山沟,乡政府驻地就在山梁上算不上宽但也是最宽处的平原上,六个…

乡镇往事:离婚的故事

到了七月,牛洼乡的天气算是真正的炎热起来。好在乡政府的房屋都是土基子建起来的泥土墙,所以人在屋内还算是比较凉快。 这天,刘荣正在司法所办公室整理案卷。忽然,窗户上闪现出一个人影来。刘荣看时,那人却又不…

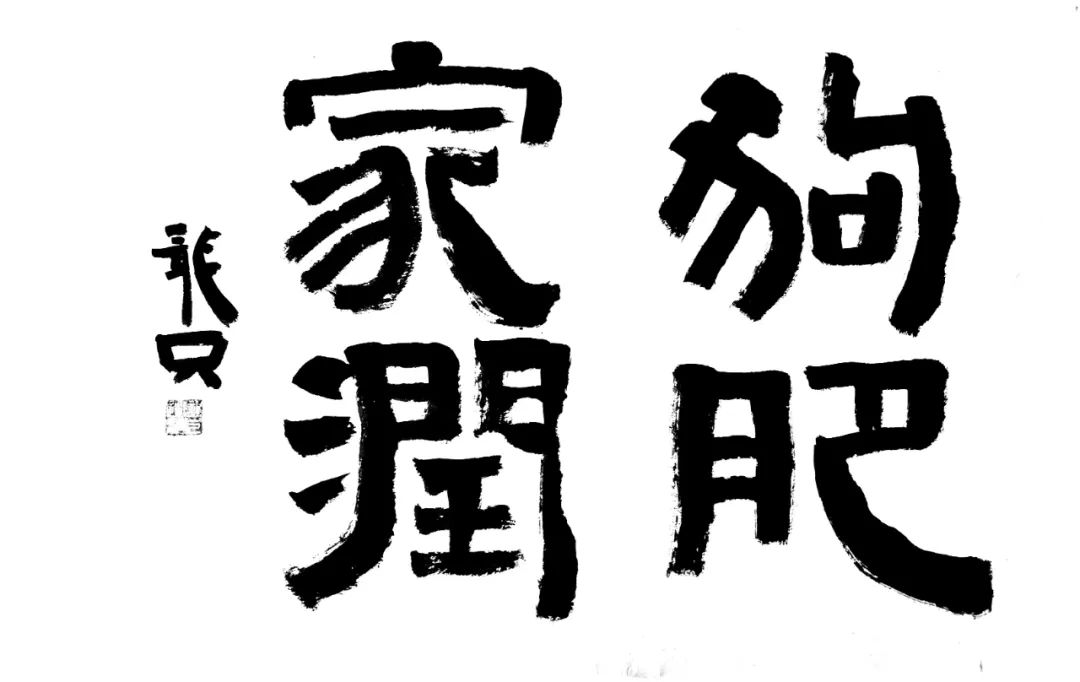

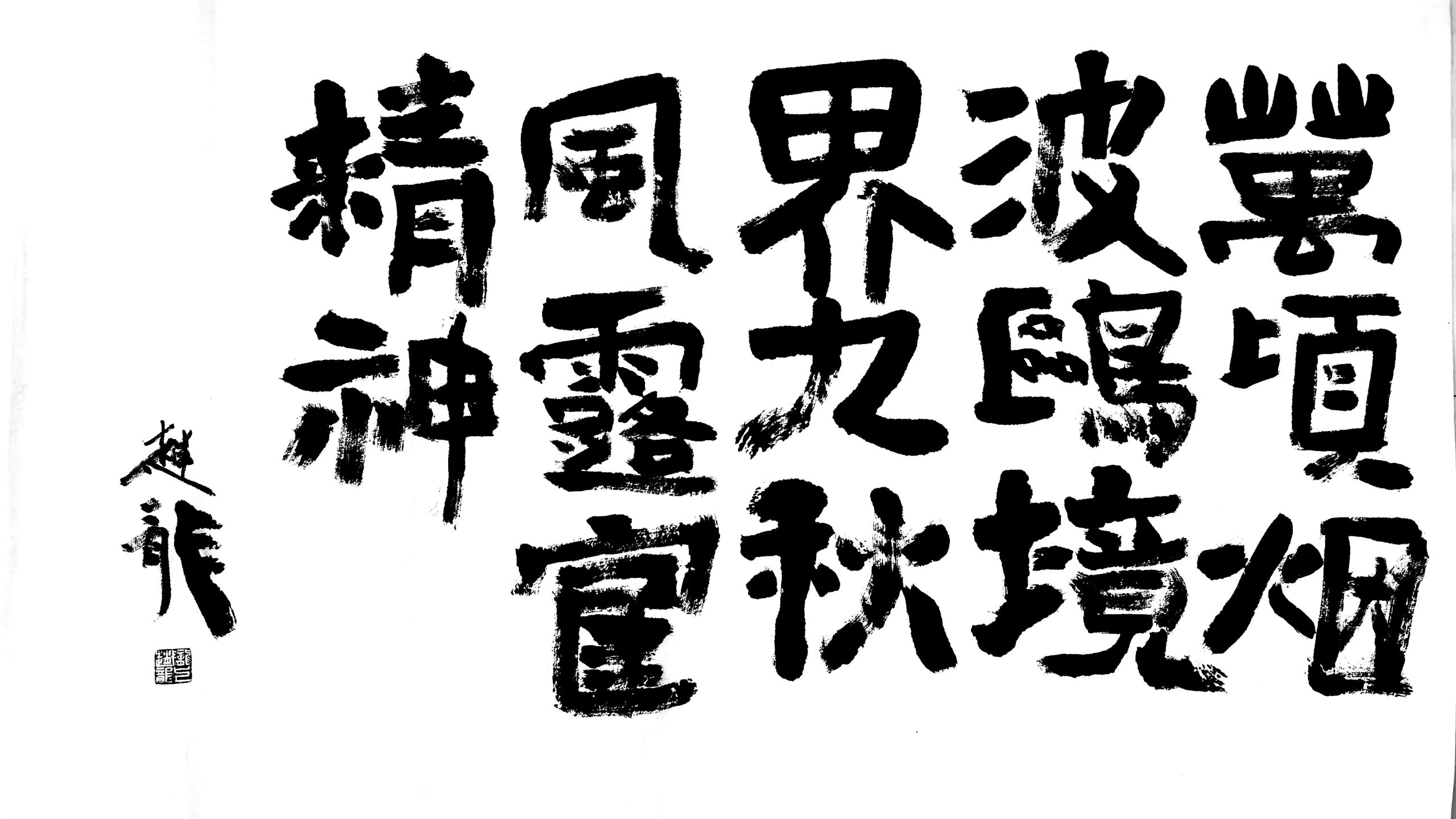

狗肥家润

粽子问我要一幅字,我问他要什么内容,他说:狗肥家润。 我想起粽子家是养了一只狗的,那只狗叫肉肉,长的圆鼓鼓,肉嘟嘟。 于是我没有多问,提笔写了这幅“狗肥家润”。 实话说,最近要字的人很多,但凡是张口,…

为什么一定要封杀House和笑果?

前面我写了篇题为《针对脱口秀演员House和笑果公司,胡锡进的“和稀泥”又来了》的短文,对胡锡进的糊涂主张批判了几句。 有人便来问我,为什么一定要封杀?为什么不能像胡锡进主张的,脱口秀是高度市场化的行…

针对脱口秀演员House和笑果公司,胡锡进的“和稀泥”又来了

刷到胡锡进,他又开始“我以为”了。 这一次是针对脱口秀演员House和他所在笑果公司,胡锡进用他惯用的“老胡以为”开始“和稀泥”。 他先是来了一句,中国人民解放军的荣誉受到挑战了吗?我觉得没有。 跟着…

没有是非曲直的高铁掌掴案

昨天写了篇高铁掌掴案的小短文,我坦言,我是站在前排的立场写的。 有人建议我先看看完整视频,我今天特意去看了,看的也很仔细。 看完之后,我更加坚定了我站在前排的立场来说话的决心。 我的感受告诉我,后排很…

“农管”须谨防在个别现管权利的干预下念歪经

关于“农管”这事,其实老早就想说几句了,但因为太懒也颓废,所以迟迟未说。 今天无事,脑袋也难得勤快一会,那咱就很实际的说一说,也替“农管”这支队伍正个名。 之前网上那些传言,说“农管”抓鸡、拔菜还砍树…

没事来甘肃,去庆阳老区的环州故城走一走

经环县,说是这里有个景区叫环州故城,刚刚获评为国家4A级旅游景区。 我脑海里立马浮现出大宋边城,范仲淹,又想到唐时的太子李亨就是在这里的灵武台,即位拜将东征复唐,于是立马来了兴趣,我决定,去看一看。 …

咱想了想,刷了几个字

浸在自己的冷漠里,凑在别人的欢乐里,打盹的中年,你又如之奈何?说是即便时运如何不济,也不能失了情怀和风骨,咱想了想,不入俗世,你来人间干啥?还是那句话总结到位,贪财好色,一身正气!

庆阳自信点,你就是人类第一个苹果

为啥不能是人类第一个苹果? 甘肃庆阳,中华民族早期农耕文明的发祥地,也是华夏始祖轩辕黄帝部落的发祥地,被誉为“农耕之源”。 早在7000多年前,这里就有了农耕的雏形。4000多年前,周人的先祖不窋在这…

还是对“高标准农田造假”这事的认识,再补充说几句

在上一篇关于“高标准农田造假”一事的小短文里,提了几句认识和观点,果然,少许赞同,多数反对。 我觉得有必要系统的再说一遍这个事,也许是小短文写的仓促,没有说明白一些事,也许是有些人并没有认真看完我的小…

在“高标准农田造假”这事的认识上,有些人我不得不说他几句

在“高标准农田造假”这事的认识上,有些人我不得不说他几句 可能大家也都注意到了,西部某地被央媒曝出“高标准农田造假”的问题。 本来这事我是不想说的,但看了看一些自媒体的舆论,我有些坐不住了。 谈不上我…

社会保障制度应该体现人人平等

敲下这个标题是因为董小姐最近的一则新闻。 全国人大代表、格力电器董事长兼总裁董明珠接受媒体采访时表示,将再次建议把个人所得税起征点提高到1万元;同时建议不能以薪酬高低来定五险一金,无论薪酬多少,标准一…

誓师女孩这事,谁也不好评说

早上的时候我就刷到了“誓师女孩”的视频,女孩演讲的那股张力,实话说,让我当时心头一震。怎么说呢,算是那种说不清楚的莫名一震吧,当然也有精神上的振奋,这个振奋,也算作是我对这个女孩的一部分肯定。 本想在…

那些帮余姚王局长澄清的人,是显得你有多能耐吗?

先申明,码了个口水文,有点气,别介意! 刷到一篇文章,满篇嘚瑟,能耐异常,这文章作者大概率也是个腐儒,说他在基层工作20年,要以正视听,帮余姚王局长澄清谣言。 让我们看看,他认为的脏水是什么样的脏水?…

又曝县长侵犯中央国家机关下派挂职女干部,今天的官员德行去哪了?

官德是党政干部选用的根本,而今天的干部失德似乎已经成为了每个人都不言而喻的普遍现象。 随着“东璐、西枢、南丹、北瑜、中方媛”的江湖地位确立,“90后男公务员出轨50岁女领导”,“41岁女厅官与多人发生…

贵阳某公职人员的官威熏人,恐怕不仅仅是不尊重女性这么简单吧

瓜的品种太多,得益于现在是万物复苏的季节,春天来了,动物们的交配气息也浓烈了起来。 焦作的瓜皮有点厚,至今还没看到瓜瓤的颜色,贵阳的瓜又忙着说保熟,急冲冲的向我们滚来了。 求求动物园的园…

焦作城改办主任工作群不雅信息视频录音内容曝光(完整版)

怎么说呢?你让我一个三观是如此方正的人怎么说呢? 近一段时间以来,某圈里的难堪愈演愈烈,好像是上赶着一样,你方唱罢我登场,甚是荒唐的紧。 安徽的吴芳媛、吉林的张津瑜、四川的陈枢、江苏的戴璐,还有海南的…

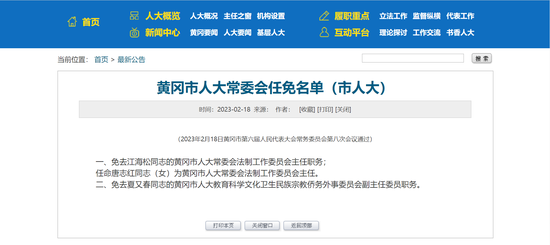

一问三不知的唐志红履新了,黄冈的组织部门也回应了

履新了!众所周知的湖北省黄冈市卫健委主任唐志红,在2月18日被任命为黄冈市人大常委会法制工作委员会主任。 黄冈市选择性失忆,当地的组织部门习惯性作业,他们大概忘记了,互联网是有记忆的。 三年前的那一幕…

“三农”不是生意,乡村振兴要靠稳定的让利和反哺

在北京刚涮了个羊尾油的洋芋先生和我吵了一架,为什么?因为“一号文件”。 我们谈到了一些关于“一号文件”的现实问题,洋芋先生嚼着他的羊尾油,满嘴留油,我喝着我的清茶,有点苦口,显而易见,我们争论的姿态是…

吃相何以如此难看?房贷年龄最长达100岁?

一则宣示“重磅利好”的海报在网上刷屏了,海报显示住房按揭贷款年龄加贷款期限放宽,子女作为共同借款人,最长可贷至100岁。 海报还贴心的在其底部,以很小的一行字给出提示,具体贷款政策以各大银行输出为主。…

养老制度的不公平是延迟退休的最大壁垒

配图想了想,放了两头正视社会的老黄牛 先要说明一个事,网传所有关于延迟退休至65岁方案已定的消息均为不实消息,勿信。 十三届全国人大四次会议表决并通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年…

官不扰民民自富

标题这句话是曾任人民日报副总编辑的梁衡先生说的,但这句话也是我这么多年来所遇所见和常有所思的,不仅是我,和我一样曾经在基层扎根过的同事们也大多都有这个认识。 当然,也有反对的声音,但这些声音多不在基层…

情人节的朋友圈是社会经济的晴雨表

1、晒礼物、晒520红包、晒玫瑰花的少了,以前喜欢晒的那些人都设置了三天可见; 2、很多人送花都只送一朵,而且是简易包装,随手可弃的那种,不再是原来什么高大上的一束,或者形而上的“一生只送一人”的那种…

敢打我气球?告诉山东,我想吃“鱼”了!

我们放了一个气球,这气球也不争气,自作主张漂洋过海跑去赴美观光了。 按理说,去了也就去了,地球就这么大个村子,到谁家了,谁正常接待一下不就完了。 但美国这厮是做贼心虚,先人一步贼喊捉贼,愣是要说我们的…

电视剧《狂飙》里的人间真实

连着几天,我一口气看完了《狂飙》,这部《狂飙》却让我的心也跟着“狂飙”了起来。 我想到的第一个问题是公平正义。 我就在想,高启强的人生开局,不过是想要一个公平正义的生存环境,不过是想依靠自己的劳动付出…

《满江红》确为岳飞所写,只是原稿内容与今天所传有些不一样

我们直接来看一稿《满江红》,这也许才是岳飞岳元帅亲笔所写的《满江红》原稿。 怒发冲冠,想当日,身亲行列。实能是,南征北战,军声激烈。百里山河归掌握,一统士卒捣巢穴。莫等闲,白了少年头,励臣节。靖康耻,…

西双版纳的酒店疯了,五台山广化寺的大门也被攻破了

今天不说西安的油泼面,来说西双版纳的酒店,它们疯了。 对这几天西双版纳的酒店总结一个关键词,就是“坐地起价”。 怎么个“坐地起价”?就是你明明提前预定好了酒店,临了到了跟前却被临时退单了,无法入住了。…

这两天的西安,一碗陕西油泼面,丢尽了我大西北的好客脸面

西安这两天的热闹,我隔了几百公里都看到了,景区饱和、酒店饱和,甚至一些地方的街边人流也都饱和了。 我觉得这才像个热闹中国年的样子,虽然踩着脚后跟的感觉并不美气,但要的不就是那个氛围嘛。 到西北来过年,…

你是中国人,我也是中国人,四舍五入一下,你就是我的人

螺蛳粉这两天在台湾省又掀巨浪。 来自广西柳州的螺蛳粉品牌“好欢螺”,在其销往台湾省的产品包装上,写了一句欢乐的话“你是中国人,我也是中国人,四舍五入一下,你就是我的人”。 这话读着有点调皮,也挺欢乐。…

欢迎农民工回家VS欢迎在外儿女回家过年

年关将至,四川某火车站贴出大幅标语“欢迎农民工回家”。 不想,这一标语内容却被指歧视,返乡农民工吐槽称:“你写个欢迎老乡回家多亲切嘛,写个欢迎农民工回家,本来心头多有好感的,一哈看到心都凉半截了。” …

甘肃:呼吁“鲁豫大战”各方保持克制

严 正 声 明 新冠四年初,公元二零二三年一月九日上午十时,河南以毫无征兆之势向山东境内发射一枚二踢脚。随后,山东以河南悍然发动跨境炮击为由,组织全面远程反击。此举引发河南方面进一步强烈动作,公…

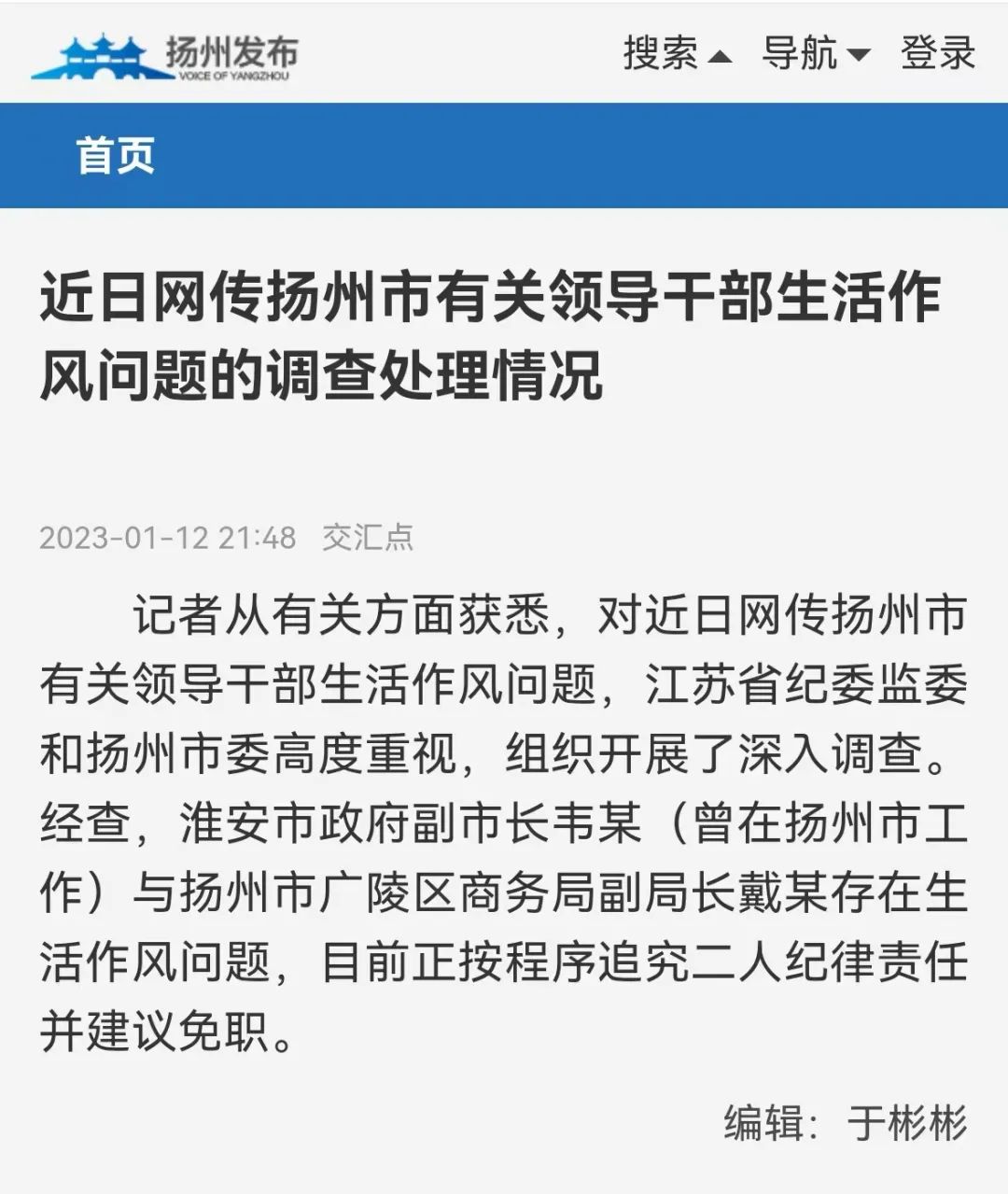

扬州张副市长退场,淮安韦副市长登场

就在刚刚,扬州市广陵区商务局副局长戴某生活作风问题的男猪脚有了替换。 扬州的张副市长退场,淮安的韦副市长登场。 我有心想为大家介绍一下这位韦副市长,可惜就在此刻,淮安市政府的官网已经是504。 如之奈…

扬州的瓜要反转?莫名其妙,浪费民智

昨天点了扬州的名,顺带又评了成都的瓜。 然后,本来粉丝就不多的招文袋,又走失了三名粉丝。 其中一名粉丝还留了言,觉得我的批判太尖锐,不客观,再者不留情的说,我还说了脏话。 粉丝的失望是对我的鞭策,他的…

成都的瓜还没吃完,扬州的瓜又熟透了

我说这话可能成都会有点不高兴,你说扬州就扬州,又扯我们成都干嘛。 没有办法,谁叫你俩的瓜都保熟,吃都吃不及了。 成都的抽送我要给差评,主要的原因是莫名其妙就丢了雷鸣般的热潮,怎么丢的,他也不说。 扬州…

会不会有一类人压根就不会阳?

截至目前还没阳过的人,专家做了三个解释。 一说是阳过了无症状自己不知道;二说是正在阳无症状自己不知道;三说是个人防护很得力暂时未阳。 三个解释归纳为四个字,那就是“早晚会阳”。我其实持反对意见,因为我…

吃辣椒的成都屁股有点辣

裤衩子都被扒掉了,屁股都露出来了,还拉了一地的屎尿,臭了十几亿人口。 结果,却只说他们不过是少扣了一颗风纪扣。 请大家注意看“清廉蓉城”公众号的标语关键词。 濯缨:超脱世俗,操守高洁。 清流:德行…

已下葬老人又复活?这人间何等荒唐

事情听来倒很简单。2022年12月27日下午6时许,住在养老院的87岁老人尹婆婆,因身体不适被养老院通知家属送往医院治疗。 次日凌晨,医院通知尹婆婆家属,称老人病危。过了10分钟后,又通知称老人因抢救…

掐头去尾就三天,调休的发明很伟大

一直在想,谁是伟大调休的发明者? 今年的春节从1月21日开始放假至1月27日,这其中21日、22日本身就是周末,收假后的28日、29日更是需要连续上班的周末,如此掐头去尾算下来,这个春节假期顶多就是三…

“蒙脱石散”炙热背后的故事真相

江苏无锡有个小伙,他是做共享打印机网络的。 此前,XBB的消息一经公开,这小伙想了想,在自己的朋友圈“炫耀”了一条“友情提醒”。 没隔两天,小伙突然发现自己的好几个好友群里都在同时传播一张截图,截图的…

人民日报:新的一年将努力说真话

这两天都在传2013年的新年第一天,《人民日报》表过的一个态,他说:新一年,我们将努力说真话、写实情,让文章言之有物、言之有理、言之有情,更具亲和力感染力,更有可读性可视性,实实在在服务读者。” 这个…

毋庸置疑,新冠疫情必须依靠群众和中医药来断根收场

值得庆幸的有两件事,一个是12月26日,在爱国卫生运动开展70周年之际,我们的总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示强调:“要更加有针对性地开展爱国卫生运动,切实保障人民群众生命安全和身体健…

专家被质疑 官媒不应当寒心

先说在前面,我自己就是普通老百姓,我站在老百姓的视角凭感受说几句公道话,别跟我扯哪哪的势力,我爱我的国家,不代表我就必须要爱这个国家扯淡的专家。 被攻击的定义是谁给定义的?说是专家们被攻击,官媒很寒心…

新冠三年,从数字看胜利

数字是阿拉伯的,但数字的应用,不要质疑,是我们中国人的。 对比两张图,图一是央视新闻12月21日报道的美国疫情数字;图二是国家卫健委12月25日公布的我国疫情数字。 图一 图二 通过对比我们可以清晰的…

要面子还是要防疫,真不该再遮遮掩掩了

想到几个问题,共同思考。 一、张文宏为什么说新冠疫情正在进入“最后一程”,并最终会向季节性流行病转变? 如果将新冠定义为自然事件,那么新冠病毒的不确定性对人类而言还有大量的未知变数需要认真加以思考和对…

笑死江湖之老刘阳了

老刘阳了,他有些恍惚,阳过之后的他开始研究玄功妙法。 他信了一个专家,买来了一本厚厚的《宇宙真经》,里面包含了108种武林绝学。 经过三个昼夜的揣摩对比,老刘认为,最适合他的绝学莫过于这书里的《葵花宝…

没有一方是无辜的“女子被辅警猥亵并送精神病院”事件

一则《警方通报》又引起了轩然大波。12月21日,南昌西湖公安就“女子称被辅警猥亵后送入精神病院治疗两个月”发布通报。 这则《通报》说了两件事。一是李某雪声称被辅警赖某吉“猥亵”一事不成立;二是李某雪因…

“复阳”、“二次感染”或“长新冠”,请重视中医辩证治疗

毋庸置疑,大可坚定的认为,“新冠”在长效治疗上的所有问题是非中医的辩证理论而不能解决的。 先嘚瑟一句癫狂的话,身边的“小阳人”越来越多,但我没阳,我能出“羊群”而不染,大概率是因为我比较讲道理。 今天…

黄桃罐头能出圈,软儿梨是不服的

来个专家背书下,我们兰州的软儿梨。黄桃罐头能出圈,我是有些不服的。 凭啥?一个破罐头,无非是因为人在高烧发热之后需要补充电解质,这罐头和橙汁一样可以补充给我们维C和钾之类的元素而已。要论这个的话,它的…